È naturalmente più che legittima una discussione sul piano di investimenti per la difesa europea presentato dalla presidente della Commissione europea Von der Leyen e approvato dall’Europarlamento. Il primo passo però deve essere comprendere i suoi contenuti specifici: impegno che non è stato reso facile dalla convulsa reazione mediatica e politica che ne è seguita. Qui si vuole proporre una lettura e un inquadramento tecnico della proposta, per quello che al momento se ne conosce, in modo previo rispetto a qualsiasi valutazione successiva.

Due pilastri: debito comune e sconti sugli investimenti nazionali

Il progetto mira a creare le condizioni per un recupero delle capacità difensive del nostro Continente. Esso si fonda su due pilastri. Il primo, denominato Safe (Security and Action For Europe), dovrebbe garantire un finanziamento complessivo di 150 miliardi di euro entro il 2030 a tassi d’interesse relativamente contenuti. Il Safe prevede emissioni obbligazionarie, curate dalla Banca europea degli investimenti, e mira a supportare economicamente le acquisizioni comuni di equipaggiamento militare fra almeno due stati: uno di questi dev’essere necessariamente un membro dell’Ue; il secondo può essere anche un paese candidato (come, ad esempio, Turchia e Ucraina) o un membro dello Spazio Economico Europeo (See), cioè Norvegia e Islanda. Inoltre, se un paese Ue ha siglato un accordo in materia di sicurezza e difesa con un altro stato, anche quest’ultimo può essere coinvolto nel progetto. A titolo d’esempio, sono state attualmente avviate interlocuzioni sia con il Canada sia con il Regno Unito. Il fine è quello di creare un ombrello quanto più ampio e coeso possibile, volto soprattutto a incrementare la difesa missilistica, la progettazione e produzione di droni nonché la difesa da attacchi informatici, lievitati dopo l’invasione dell’Ucraina.

Il secondo pilastro è rappresentato dalla temporanea sospensione del Patto di Stabilità e Crescita (Psc) europeo. In base a detta deroga, i singoli paesi membri dell’Unione Europea potrebbero superare le soglie imposte sul deficit fino all’1,5% del Prodotto Interno Lordo (Pil) fino al 2030. A tale riguardo, la presidentessa Ursula Von Der Leyen ha dichiarato come questa flessibilità possa consentire ai membri Ue di aumentare le spese per la difesa senza essere soggette a procedure d’infrazione per disavanzo eccessivo. In altri termini, i membri Ue possono superare i vincoli sul deficit utilizzando esclusivamente risorse proprie. Von Der Leyen ha inoltre aggiunto che “[A]d esempio, se gli Stati membri aumentassero la spesa per la difesa dell’1,5% del Pil in media, si potrebbe creare uno spazio fiscale di quasi 650 miliardi di euro in quattro anni”. Si noti che solo se tutti gli stati Ue decidessero d’incrementare la spesa militare dell’1,5%, si giungerebbe a una maggior spesa di 650 miliardi. Ovviamente, per un paese fortemente indebitato come l’Italia questa maggior flessibilità normativa sui conti pubblici sarà difficile da sfruttare.

Di che dimensioni parliamo?

Sommando 150 a 650 otteniamo pertanto una cifra di 800 miliardi. Va da sé che questa cifra rappresenta una soglia e non certo un impegno di spesa. In altri termini, i membri Ue hanno la facoltà di rimodulare la spesa militare, senza avere alcun obbligo in proposito.

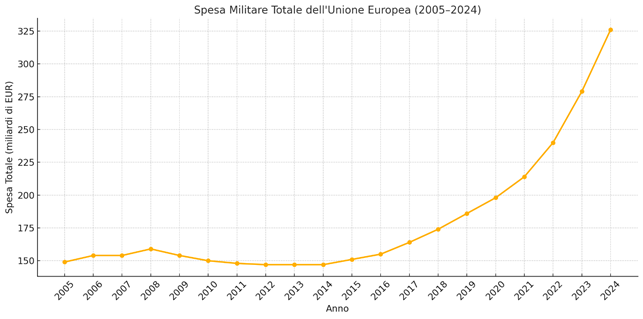

A prescindere dal fatto che si tratti solo di un massimale, la cifra è ragguardevole. Per meglio comprenderne il peso è tuttavia necessario rapportarla alla dimensione economica dell’Ue. Visto che il Pil dell’Unione è pari a 17.935,5 miliardi di euro correnti (2024), gli 800 miliardi rappresentano circa il 4,46%: la cifra è decisamente significativa, ma rappresenta uno sforzo una tantum. Si ricorda peraltro che, ai fondi previsti da ReArm Eu, si devono aggiungere i 326 miliardi spesi annualmente in difesa in Ue (circa l’1,9% del Pil). Il grafico mostra come, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, tale spesa militare complessiva sia già cresciuta significativamente.

Fonte: Consiglio europeo (https://www.consilium.europa.eu/it/policies/defence-numbers/#cooperation).

I benefici economici potenziali e i rischi umani

Visto che l’intento della Commissione europea è quello di indurre i membri Ue ad acquistare equipaggiamento europeo e di sfruttare le economie di scala, vi saranno anche benefici economici. Si deve infatti sottolineare che, attualmente, l’equipaggiamento dei 27 eserciti europei è fortemente eterogeneo. Per questo motivo, la Commissione europea mira a creare un’unica centrale di acquisto che renda l’equipaggiamento più omogeneo, riducendo così i costi di approvvigionamento e quelli di manutenzione. Vi è inoltre un beneficio derivante dalle economie di scala: più si produce e minore è il costo di ogni singola unità realizzata. È inoltre emblematico il fatto che, attualmente, alcuni membri Ue siano impegnati nello sviluppo e nella produzione di ben due caccia di sesta generazione (che entreranno in servizio fra qualche anno): un enorme spreco di risorse!

Infine, va rilevato come la Commissione europea stia spingendo gli stati Ue a finanziare progetti infrastrutturali con un duplice fine: quello di velocizzare il trasferimento di informazioni, persone e mezzi sia in tempo di pace sia quando quest’ultima è minacciata.

Una volta analizzata la spesa europea è utile chiedersi quanto spendano i principali protagonisti di questa crisi geopolitica. Stando alla Nato, gli Usa spendono il 3,38%. La spesa russa (stimata dalla Nato) si aggira intorno al 7% del Pil, mentre quella ucraina era pari al 36,7% nel 2023 (dati Banca Mondiale). Ovviamente, quest’ultimo è un dato quasi incredibile ed è causato anche dalla forte contrazione del Pil, registrata a partire dall’”operazione speciale” russa. Ma tutte queste cifre dicono poco, a fronte del numero delle vite spezzate. Cifre esatte non ve ne sono, ma stiamo parlando di centinaia di migliaia di vittime subìte sia dall’invasore russo sia dall’invasa Ucraina. Prescindendo dunque dai dati numerici, a parere di chi scrive, questo è il vero prezzo della pace: incommensurabile.

Crediti foto di Marek Studzinski su Unsplash