Ci sono almeno tre domande alle quali la maggioranza di governo dovrebbe rispondere nel momento in cui si accinge a predisporre la “riforma” del reddito di cittadinanza (RDC) o forse la sua cancellazione, peraltro già sancita, a partire dal 1.1.2024, dalla legge di stabilità 2023.

La prima: siamo proprio sicuri che si stava meglio quando si stava peggio?

Proviamo a spiegarci.

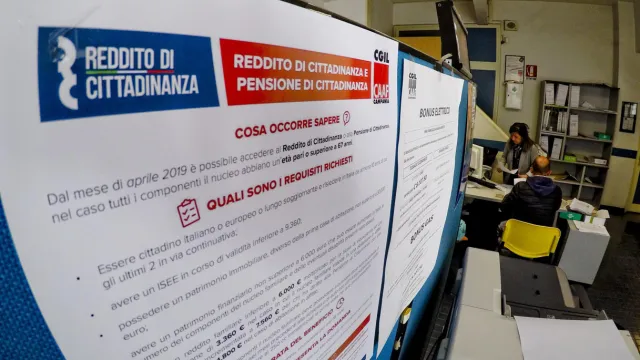

L’idea-base del RDC era quella di un canale unico di accesso (domanda all’INPS e poi primo incontro con i navigator nei centri per l’impiego) con una successiva separazione degli aspiranti in due canali: a destra i portatori di bisogni “prevalentemente lavorativi” che restano in carico ai centri per l’impiego e – in teoria – seguono corsi di formazione, rispondono obbligatoriamente (pena decadenza) alle domande di assunzione, fanno lavori di pubblica utilità (si tratta, nel 2022, di circa 920.000 persone su un totale di 2,4 milioni coinvolte dal RDC) ; a sinistra i portatori di bisogni “prevalentemente sociali” (quasi un milione e mezzo di persone) che passano in carico ai Comuni ed ivi seguono – quasi sempre solo in teoria – un percorso di inserimento sociale, fatto di cura della salute familiare, del percorso scolastico dei minori ecc.

Per entrambe le categorie, il contributo economico in favore del nucleo familiare e posto a carico della collettività è il medesimo.

Ora, il governo ha fin dall’inizio prospettato l’idea di una separazione radicale tra i due percorsi: da un lato il sostegno all’inserimento lavorativo che resterebbe in capo alle Regioni; dall’altro la pura assistenza sociale, che resterebbe confermata in capo ai Comuni. Due porte di accesso, due strade.

L’idea di due percorsi che, proprio perché “unificati” dalla identità del sostegno economico, potevano condurre entrambi al pieno riconoscimento di una cittadinanza sociale, non era certo illogica. Ma può anche darsi (e i difensori del RDC dovrebbero rifletterci con pacatezza) che questa unificazione di percorsi così diversi sotto l’ombrello della erogazione monetaria fosse sbagliata e che dunque la prospettiva governativa abbia una sua logica.

Ha però un unico difetto: è la riproposizione di ciò che si è sempre fatto, dividendo da un lato le politiche del lavoro, dall’altro l’assistenza. E siccome il passato, quanto a politiche di contrasto alla povertà, non ci ha lasciato nessuna buona eredità, forse tutto questo entusiasmo per il riciclo di ciò che è sempre accaduto andrebbe moderato e fatto oggetto di qualche pensiero aggiuntivo che vada al di là della mera divisione dei due ambiti.

La seconda domanda, strettamente connessa alla prima, è la seguente: una volta divise le due strade, a coloro che verranno incanalati nel percorso “lavorativo” resterà in tasca qualcosa?

Stando alle dichiarazioni del Ministro del lavoro parrebbe proprio di no.

E qui si disvela la grande ipocrisia della divisione di cui sopra, sorretta dalla vulgata polemica dei percettori nullafacenti.

Come ormai segnalato dagli esperti in innumerevoli sedi, la “occupabilità” non garantisce l’uscita dalla povertà neppure quando si trasforma in occupazione. Lo confermano i dati sullo stesso RDC: delle 920.000 persone di cui si è detto, indirizzate ai centri per l’impiego, almeno il 20% è già occupato in lavori a bassissimo reddito; e in Italia il 12% della forza lavoro occupata ha un reddito inferiore a 11.500 euro.

La diffusione del part-time involontario (soprattutto tra donne e stranieri), come pure dei lavori poveri con bassa retribuzione ed elevata precarietà, fa sì che anche coloro che accedono a un lavoro non ne traggano le risorse sufficienti per uscire dalla condizione di povertà assoluta. Pensare di lasciare tutti costoro senza una prestazione di sostegno solo perché astrattamente “occupabili” significa rinunciare a un effettivo intervento di contrasto alla povertà, che è ormai, in parte rilevante, povertà lavorativa.

Finché il governo non avrà preso coscienza di questo dato e non avrà risposto alla banale domanda di cui sopra, il ritornello del “nessuno sarà lasciato indietro” resterà l’ennesimo slogan a vuoto.

La terza domanda riguarda la funzione solidaristica del RDC nei confronti degli stranieri.

Le norme originarie, varate come si ricorderà dal “Conte 1”, contenevano, in coerenza con le politiche di quella maggioranza, due previsioni fortemente limitative: il possesso di un permesso a tempo indeterminato (che automaticamente escludeva ed esclude circa il 45% dei 3.700.00 stranieri extra UE che hanno un titolo di soggiorno a tempo determinato, pur avendo un progetto di vita stabile in Italia); il pregresso soggiorno in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due continuativi. Requisito, quest’ultimo, che si applica anche agli italiani, ma che ovviamente gli stranieri hanno più difficoltà a conseguire.

L’effetto di queste norme è stato che gli stranieri extra UE ammessi al RDC sono, secondo i dati INPS 2022, il 7% del totale dei percettori, cioè poco più della percentuale degli stranieri regolarmente soggiornanti; ma poiché l’ISTAT riferisce che le famiglie composte da soli stranieri sono sotto la soglia di povertà nel 30,6% dei casi a fronte di una percentuale del 5,6% per le famiglie italiane, ne deriva che gli stranieri dovrebbero essere i naturali e primi destinatari del RDC; invece, come detto, ne sono i principali esclusi.

La situazione che ne deriva è davvero illogica se consideriamo che proprio l’interesse collettivo dovrebbe spingere a dirigere l’intervento pubblico dove più alto è il bisogno, al fine di evitare sia situazione di emarginazione e conflittualità, sia il penoso gioco dello scaricabarile tra istituzioni (ovviamente lo straniero bisognoso mantiene comunque, salvo casi eccezionali, il permesso di soggiorno e rimane a carico dei Comuni che dovranno provvedere diversamente all’aiuto economico).

Ebbene, su questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 19/2022 che contiene due interessanti principi: il primo (forse discutibile, ma certo comprensibile) è che il legislatore non ha sbagliato laddove ha richiesto per l’accesso al RDC un permesso a tempo indeterminato perché il RDC, nella sua configurazione attuale, si configura come progetto di medio-lungo periodo ed è dunque logico riservarlo a coloro che hanno un titolo di soggiorno che assicuri la futura permanenza sul territorio; il secondo è che requisiti limitativi degli interventi sociali sono ammissibili proprio in ragione della natura più “lavoristica” che assistenziale della attuale prestazione; ma – precisa la Corte – quando si tratta di prestazioni assistenziali volte a rispondere a bisogni essenziali, come quello di uscire dalla povertà, nessun requisito è ammissibile se non quello che guarda alla intensità del bisogno; sicché la prestazione deve essere erogata con caratteri di assoluta universalità. Non si azzardi dunque il governo (aggiungiamo noi) a mantenere requisiti limitativi (quali la lungo-residenza o un particolare titolo di soggiorno) quando avrà cambiato la natura della prestazione, trasformandola in un sussidio assistenziale per i soli “inoccupabili”.

Nel frattempo la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia proprio in relazione al requisito della residenza decennale, mentre due giudici italiani hanno sottoposto la questione alla Corte di Giustizia UE che deciderà nei prossimi mesi. E la stessa questione pende anche davanti alla Corte Costituzionale.

Al di là dell’esito che darà questo groviglio giudiziario davanti alle Alti Corti (che comunque non fa onore a chi quelle norme ha studiato e promulgato) resta l’amarezza di vedere ancora una volta la cittadinanza utilizzata come spada che divide anziché come scudo difensivo di tutti coloro che, sul territorio, “ricevono diritti e restituiscono doveri” (per usare le parole di una risalente sentenza della Corte Costituzionale). E resta dunque l’interrogativo se i “riformatori” avranno il coraggio di uscire dal groviglio cancellando tutti i requisiti che rendono così difficoltoso, per gli stranieri, l’accesso al RDC.

Tre domande alle quali, per ora, non è stata data risposta.