Le regioni a statuto ordinario hanno poco più di cinquant’anni, ma non suscitano oggi quell’entusiasmo che aveva accompagnato la loro nascita, dopo una lunga battaglia politica per attuare la norma costituzionale. È necessario cercare di capire le cause di questa delusione crescente, dal momento che restano, anche in Italia, uno snodo fondamentale in un percorso di rinnovamento delle istituzioni che sappia valorizzare le specificità dei territori senza sbandamenti verso un autonomismo indipendentista disgregatore delle nazioni e dell’uguaglianza dei cittadini. La vicenda della Catalogna dovrebbe costituire per tutti un motivo di riflessione non banale. Inizio da cause di ordine generale che hanno condizionato il cammino delle regioni. In Italia si procede senza una visione generale, il più ampiamente possibile condivisa, delle riforme istituzionali: un po’ ci si ispira alla Germania, un po’ al mondo anglosassone, senza del tutto far tramontare i resti di quel centralismo del nascente Stato unitario, ricavato dal modello francese. La conseguenza, che dovrebbe inquietarci senza divisioni partitiche, è quella di una sorta di vestito di Arlecchino che oggi riveste, complicandone la vita, le istituzioni italiane. Abbiamo migliaia di comuni, spesso non coordinati tra loro neanche nelle erogazioni di prestazioni essenziali, tanti di essi con pochi abitanti, scarso personale, tutti con risorse insufficienti per assolvere ai loro compiti. Nelle nazioni democratiche occidentali si è dato vita a comuni metropolitani, che articolandosi in municipalità, non smarriscono un rapporto di prossimità con i cittadini, al tempo stesso assumendo una dimensione che consente di affrontare in modo efficace servizi pubblici che esigono una dimensione più ampia, la programmazione del territorio, la realizzazione di infrastrutture. La cosiddetta riforma delle provincie, che porta il nome di Graziano Delrio, ha cancellato l’esistenza di un ente intermedio serio, da un lato lasciando al proprio destino i comuni più piccoli, dall’altro favorendo di fatto ritorni a un deleterio centralismo regionale. In alcune regioni si è perso di vista il cemento cooperativo che per la nostra Costituzione deve sostenere i rapporti tra le istituzioni centrali e locali: l’esplodere del covid lo ha reso manifesto, ma la conflittualità è da tempo il marchio che segna le reciproche relazioni. Governi e Parlamento in questi anni si sono dimenticati di varare una legge sui livelli uniformi di welfare, che a partire da scuola, sanità e assistenza devono stabilire i confini entro cui può muoversi l’autonomia regionale in settori che fondano i diritti e i doveri di cittadinanza. In un paese in cui l’evasione fiscale si aggira sui 100 miliardi di euro l’anno anche la necessaria attribuzione di imposte a regioni e comuni rischia di essere vissuta come un sommarsi di balzelli che gravano sulla vita delle persone, tanto più quanto esse debbano rispettare il dovere di fedeltà fiscale. Non si è infine provveduto a inserire in Costituzione né la sfiducia costruttiva, che dà stabilità politica ai governi parlamentari, né il principio di supremazia, presente negli stessi stati federali, che consente di affrontare emergenze nazionali con una precisa e unitaria responsabilità democratica di riferimento. Questi secondo me i limiti più consistenti che hanno favorito un eccesso di differenziazioni e determinato un mancato slancio innovativo nel funzionamento delle nostre istituzioni. A livello delle regioni non si sono affrontati temi decisivi come il ruolo dei consigli: fatta la scelta della elezione diretta dei presidenti, occorre differenziare e rendere autonoma quella delle assemblee elettive, superando il “simul stabunt, simul cadent” che ha spostato nettamente gli equilibri a favore dei governi regionali, meglio ancora dei presidenti. Se le dimissioni del presidente, quale che ne siano i motivi, fanno decadere l’intero consiglio, viene nei fatti azzerata la funzione di indirizzo e controllo di quest’ultimo. La presenza nelle giunte di assessori non eletti dai cittadini nelle assemblee regionali e la non previsione in vari statuti in caso di dimissioni di un ritorno nei banchi del consiglio accentua un potere politico senza limiti dei presidenti e rende le stesse giunte più degli staff che un organo di governo. Lo stesso discorso riguarda i comuni. Infine, anche qui per stare agli aspetti per me di maggior rilievo, alcune regioni –ad esempio Veneto e Campania- non hanno ancora inserito nei loro statuti il limite dei due mandati per l’elezione dei presidenti. Ciò significa, dal momento che non sarà retroattivo, che in quelle due regioni si potrebbero avere gli stessi presidenti in carica per 15-20 anni, uno sfregio alla democrazia. Si può scegliere per i comuni e per le regioni, come è avvenuto, un modello di democrazia diretta nell’elezione di sindaci e presidenti, non si possono invece permettere forzature che ne modificano in modo arbitrario i fondamenti, trasformando le regioni in satrapie o consentendo che il regionalismo degeneri in staterelli, più numerosi e antistorici di quelli esistenti al nascere dell’unità d’Italia.

So bene che in questa fotografia delle regioni e delle nostre istituzioni mi sono soffermato sui loro limiti, sui deficit piuttosto che sui caratteri positivi, che certo esistono e sono preziosi. Non voglio generare nessun equivoco: le regioni sono indispensabili all’Italia e all’Europa. Dal punto di vista personale una delle esperienze più belle, che mi porto nel cuore, è quella delle due legislature da presidente della Toscana. Qui, in questa riflessione, mi premeva indicare un metodo per rilanciare il regionalismo e farne uno strumento reale di cambiamento delle nostre istituzioni, partendo da contraddizioni irrisolte, che hanno ridimensionato aspettative e fiducia. Ora si tratta di procedere con un progetto che metta al primo posto la democrazia europea da portare a compimento, le competenze da assegnarle nella politica estera, di sicurezza e difesa, su clima, ambiente, macroeconomia. Su questa base ridefinire funzioni e assetti degli stati nazionali e al loro interno di regioni, enti intermedi, comuni, correggendo contemporaneamente i limiti già manifestatisi. Eviterei, nell’interesse della nostra democrazia e non di singoli schieramenti, di continuare a sovrapporre pezzi di singole riforme, l’una sull’altra, senza un criterio di coerenza e un quadro unitario di riferimento.

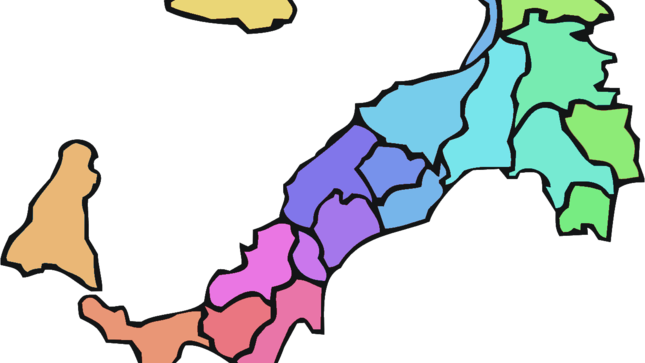

(foto Paolos, CC BY-SA 3.0)