Nelle università statunitensi di inizio ‘900, per equilibrare una crescente specializzazione e frammentazione dei curricula di studio, vennero introdotti corsi basilari generalisti denominati Western Civilization, che avevano il senso di fornire le basi sintetiche di una visione del mondo. Collegando l’attualità alle sue radici lontane nel mondo classico. Oggi questi corsi sono stati variamente irrisi, smontati, ripensati, ma ancora esistono. Ci sono manuali e testi di riferimento. Durante la guerra fredda vennero definiti icasticamente dai loro critici: From Plato to Nato. La diffusione di una ideologia dell’Occidente deve molto a modelli divulgativi di questo tipo, sbrigativi e sostanzialmente pragmatici.

L’Occidente sarebbe, cioè, la terra dei diritti umani, della democrazia, della tolleranza, della libera impresa e del pensiero razionale e scientifico, del rispetto della libertà individuale. Che solo grazie a queste eredità ha assunto il suo ruolo di preminenza nel mondo. Ci si può accontentare di questo schema mentale. Oppure provare ad approfondire: da dove derivano questi elementi? Come si sono intrecciati tra loro? Chi li ha incarnati, rappresentati, fatti crescere? L’Occidente li ha sempre difesi o magari talvolta traditi? Chi può essere oggi definito occidentale? Ci sono per caso diverse incarnazioni del modello? Chi per esclusione o per auto-esclusione sta fuori di questo orizzonte? Che rapporto ha l’Occidente con l’ “altro”, il diverso, il non occidentale? Di inimicizia, di scontro, di guerra oppure di scambio, di integrazione, di possibile riconoscimento? Appena si provi a rispondere a queste domande, le cose insomma si complicano. Lungi da me pretendere di esaurire la complessa questione, ma qualche spunto si può provare a metterlo in fila.

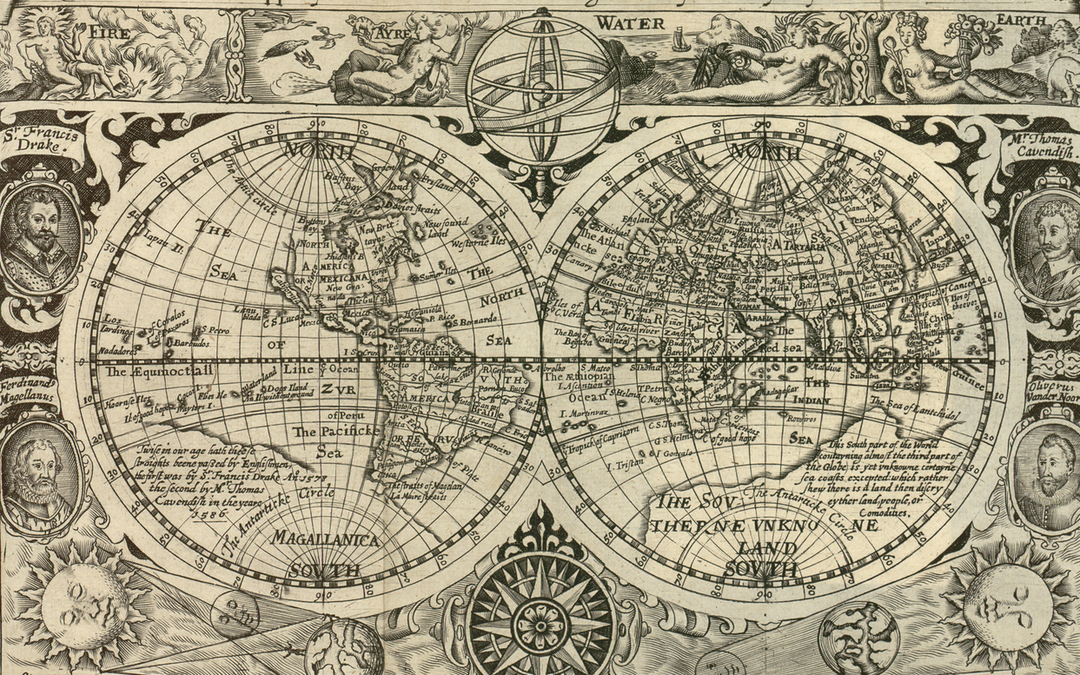

Le radici dell’immagine, tra geografia e storia

La metafora geografica apparentemente semplice ed evocativa si porta dietro una vicenda lunga e ricca, quanto complessa e forse addirittura contorta. È stata storicamente definita e quindi ideologicamente utilizzata in modi svariati. Considerato questo aspetto, c’è chi ripudia la formula con decisione, ritenendola un semplice mascheramento di sostanziali rapporti di dominio. Oggi è diffusissima – al contrario – la recriminazione di chi mette in luce come nello smontare questo concetto in Europa o negli Stati Uniti ci sia un odio di sé stessi che può raggiungere una specie di autolesionismo: per evitarlo, si cade nell’apologetica a tutti i costi. Tra questi estremi, c’è forse una via più sensata. Decostruire per comprendere è doveroso, ma nel considerare i nessi e i rapporti di filiazione storica sul lungo periodo, si può discriminare il grano dal loglio.

In sintesi, l’idea di una civiltà “occidentale” è creatura moderna, ma recupera tracce di una contrapposizione antica, maturata nel mondo greco classico, tra Europa e Asia: l’orizzonte della libertà e della cittadinanza partecipativa dei greci, contrapposto al mondo dei grandi imperi autoritari asiatici (incarnato simbolicamente dalla Persia incombente). Tale idea si è poi sviluppata nella diversificazione delle due parti dell’impero romano (con significati parzialmente mutati): Roma e Bisanzio. Dopo lo scisma d’Oriente (1054) la divaricazione religiosa tra Chiese ortodosse autocefale e Chiesa romana contribuì a far identificare l’Occidente con l’Europa di ceppo latino, intrecciato con l’arrivo dei popoli germanici (reso peraltro via via più complesso dall’eredità celta e dalle interazioni con altre culture e con varie originalità etniche). La cattolicità, la christiana respublica, ripresentò quindi ancora un’unità con pretese universali, contrapposta alla barbarie e all’islamismo, almeno fino all’ulteriore divisione interna susseguita alla Riforma.

L’idea di un Occidente coeso ha preso comunque la definitiva forma con l’umanesimo e soprattutto con l’illuminismo, che secolarizzarono il portato della cristianità europea. Nella nuova sintesi, il pensiero razionale e il pluralismo degli individui si è incrociato con la rivoluzione scientifica moderna e la genesi dell’economia politica classica di stampo liberale. Dove si è contrapposto costituzione ad arbitrio. Limitazione del potere ad autoritarismo. Tolleranza ideologica e religiosa a intollerante tradizionalismo. I perni fondamentali di questa immagine sono quindi divenuti la liberal-democrazia politica (o forse meglio ancora il costituzionalismo moderno come fonte di una visione istituzionalista della democrazia), l’economia di mercato (pure nelle sue infinite varianti e nell’evoluzione interna) e il pensiero scientifico-tecnologico (nella sua ansia di controllo della natura). Nella Gran Bretagna ottocentesca la formula definitivamente si strutturò. Non a caso, i primi consolidamenti dei modelli costituzionali-liberali pre e post rivoluzione francese furono “occidentali” nel senso di concentrati nell’Europa occidentale, diversamente dalla persistenza maggiore dell’”antico regime” assolutista o autocratico nell’Est del continente.

Le rappresentazioni concrete del divario tra questo “mondo” e quello che rimaneva fuori, peraltro, oscillarono sempre e si riadattarono via via agli incidenti della storia. La stessa Costantinopoli, culla per secoli dell’eredità romana e cristiana nel Mediterraneo, dopo il 1453 divenne baluardo dell’Impero ottomano e cioè dell’Oriente per antonomasia. In parallelo, l’originarietà mediterranea dell’Occidente veniva a convertirsi nella progressiva preminenza nord-europea e atlantica, con la cesura araba nel mare nostrum e lo spostamento a nord delle correnti commerciali. La Russia, potentato asiatico, ai tempi di Pietro il Grande si affacciò all’Occidente, manifestando una propria corposa corrente culturale “occidentalista” (pur contrastata dall’appello slavofilo), mentre il mondo tedesco, dalla Riforma in poi, fu sempre qualcosa di più che semplicemente occidentale.

Autocritiche, cesure e autodistruzioni

Creatura fragile, tale semplificazione identitaria è andata spesso incontro a cesure, varianti e critiche interne. Si pensi al fatto che buona parte degli umanisti coltivavano queste idee all’interno del pensiero religioso cristiano, riconoscendone le radici bibliche. Mentre la loro evoluzione secolare moderna fino alle conseguenze rivoluzionarie nei confronti dell’”antico regime” provocò (o incorse in) una netta contrapposizione da parte del cattolicesimo intransigente, che giudicò gli sviluppi individualisti e il libero esame, la riduzione dei privilegi del clero e la laicizzazione delle leggi civili come peccaminose deviazioni dall’unica e immutabile verità del passato. Occidente fu un concetto astruso e lontano per i cattolici intransigenti e “papalini”, per un lunghissimo periodo tra otto e novecento.

Ma si pensi poi ulteriormente alla divisione interna per cui la cultura europea illuminista dei coloni europei sulle sponde atlantiche d’America diede vita alla fine del Settecento a un esperimento politico e ideale totalmente inedito, che contrapponeva il “nuovo” esperimento della terra della libertà alla “vecchia” Europa della tradizione, delle consuetudini, dei vincoli. L’Occidente tornava cioè a dividersi radicalmente e l’Atlantico per un secolo e mezzo fu un oceano che separava due mondi, più che unirli tra loro. L’eccezionalismo statunitense – tra dottrina di Monroe e “destino manifesto” – si difendeva dalle proprie stesse matrici.

Ricorrenti sono stati nel pensiero occidentale anche i momenti di ripensamento e di crisi della propria autocoscienza. È stata sottolineata l’illusione del dominio scientifico-razionale del mondo, che riduce l’Occidente a una macchina antiumana dominata dalla tecnica. In questo senso, l’Oriente è stato sovente inteso come una riserva intatta di spiritualità e contemplazione. Complesse manifestazioni di questo pensiero si potrebbero citare sia in chiave progressista come invece a sfondo reazionario (da Toynbee alla Scuola di Francoforte, oppure da Nietzsche a Spengler).

Tra dominio del mondo e “provincializzazione” dell’Occidente

Su questi pilastri, parallelamente al consolidamento interno della civiltà occidentale, si è sviluppata l’occidentalizzazione imperiale del mondo. Avviata sull’onda dell’approfondimento lento e progressivo del divario tecnologico-militare tra Europa e altre civiltà, tale egemonia ha avuto il suo culmine proprio nel secolo XIX. Dapprima in termini economici e poi in termini politico-militari. Ha lasciato dietro di sé molteplici eredità, non certo tutte positive. L’esperienza di acquisizioni e ibridazioni del modello in una sorta di condivisione della “modernità” si è accompagnata anche a una scia lunga e pesantissima di violenze e tragedie: l’universalismo dei diritti non valeva allo stesso modo per tutti. Aveva un carattere razziale – fino all’ignominia della tratta – e rimaneva ispirato all’esclusivismo gerarchico del progresso. L’incontro con culture “altre” fu spesso ridotto negli schemi della conquista e della “civilizzazione” forzata, dell’imposizione di un universalismo rigido ed irriguardoso delle altre culture e identità. Ma anche in questo caso lo spazio per un ripensamento non fu mai assente (almeno a partire dalla requisitoria di Las Casas sul modo di trattare gli indios). Tale parabola si è modificata infine con la decolonizzazione del XX secolo, che ha forzosamente portato a “provincializzare” l’Occidente nel globo, senza togliergli peraltro le pretese di guida universalizzanti.

Le due guerre mondiali hanno portato con loro una “guerra civile” interna alla modernità occidentale, prima tra Stati-nazione e poi tra “mondi” ideologici figli dell’eredità europea, dai caratteri devastanti. Portando però nei fatti a ridurre la frattura tra gli Stati Uniti e (la parte vincente dell’) Europa, le due guerre mondiali hanno condotto a riconsacrare l’uso della metafora dell’Occidente, che ha anzi conosciuto il suo indubbio vertice nella guerra fredda: l’“altro”, il nemico assoluto, divenne il ridotto sovietico-comunista. Ma le pretese universaliste allargarono l’Occidente per inclusione (al Giappone o ad altri paesi fuori dall’atlantico che si inserirono nel Great Design a base statunitense), o per ulteriore imposizione (in una parte del mondo extra-europeo ex coloniale). Ma anche negli anni più duri della guerra fredda, ricorrenti crisi inter-atlantiche misero in chiaro che Europa e Stati Uniti condividevano molte cose, ma non tutte: si pensi alle diversità in campo di modello sociale e di Welfare, di diritto penale e pena di morte, di rapporto con la salute e l’alimentazione, di concezioni del benessere (individuale o relazionale), di funzionamento del capitalismo (shareholders vs. stakeholders).

Finito l’antagonismo bipolare, è riemersa una pulsione all’unificazione del mondo, con l’immagine di un “nuovo ordine mondiale” rappresentato appunto secondo i canoni occidentali: democratico, cosmopolita, economicamente liberale e liberista, fondato sui diritti umani. La globalizzazione nella sua versione ideologica incarnò questa illusione di una rapida estensione di benessere, democrazia e libertà. Ma presto riemersero le contraddizioni, i localismi, le proteste, gli antagonismi. Proprio in quanto intese imporre la sua uniforme verità a un mondo frammentato tra duecento Stati sovrani, molti Stati fragili e falliti, e regioni economiche in qualche caso in via di strabiliante crescita, tale ordine ha mostrato la sua hybris. Si è tradotto alla fine in una imposizione con la forza (economica o militare) contro chi veniva considerato fuori da questa convergenza e quindi trattato non solo come un avversario, ma come un criminale (terrorista, Stato-canaglia, nazionalista senza scrupoli). Tornare a una impostazione The West vs. the Rest è stata tentazione diffusa. Anche se improvvida, in quanto economicamente, demograficamente e via via anche militarmente, la superiorità occidentale non è affatto più così certa. E infine, proprio quando sembrava possibile riportare al centro del mondo questo concetto, e una pletora di politici e intellettuali si erano schierati attorno al nuovo universalismo dei diritti e della libertà, Trump e il movimento Maga ce lo decostruiscono di nuovo.

Tre convinzioni critiche necessarie

Allora, ha senso usare la metafora dell’Occidente solo se si è consapevoli di almeno tre cose. La prima è che questa realtà è nata per scambi continui, dialoghi, interdipendenze. Non in un empireo intellettuale o nella provetta di un alchimista. Molti dei suoi caposaldi sono frutto di interazioni e influenze con “l’altro” da sé. Con correnti religiose mediorientale ebraico-cristiane, con una migrazione indoeuropea, con una sofisticata civiltà asiatica. Non c’è quindi una forma canonica statica, né un manuale di applicazione buono per tutti gli usi. In secondo luogo, che i suoi successi sono stati almeno altrettanto importanti che le sue contraddizioni interne, e che la vicenda della sua egemonia è stata piena di discrasie tra teoria e pratica (come quando si è appoggiato a tiranni locali per difendersi dagli avversari, o quando ha teorizzato che i diritti umani potessero essere fatti conoscere e apprezzare uccidendo qualche nemico perché selvaggio e inferiore). In terzo luogo, val la pena ribadire che le sue pretese universalistiche non possono nascondere le sue variabilità interne e, anzi, hanno spesso mostrato anche i suoi forti limiti, mentre nei momenti della prova e della difficoltà i suoi contenuti più solidi hanno saputo spesso tirar fuori il meglio delle proprie potenzialità.

Il che significa che decostruire (e ricostruire) storicamente l’ideologia dell’Occidente non conduce a una divisione netta tra “noi e loro”; suggerisce piuttosto di scavare alla ricerca di radici profonde, capaci di allargarsi sino alle dimensioni di una comune umanità. Il tema cruciale dell’Occidente all’inizio del XXI secolo appare sempre più l’interrogativo sulla capacità di questo composito mondo a ridire e a risignificare la matrice ideale della propria tradizione (ineliminabilmente connessa alla dignità della coscienza e quindi del consenso e dell’inclusione). Costruendo su questa base il proprio necessario incontro con le molte e problematiche diversità che vivono sotto il cielo comune.

(Foto: wikicommons)

Gli ultimi concetti citati – inclusione e diversità – aprono un orizzonte problematico su cui è opportuno approfondire la riflessione.